“As ruas pertencem a toda gente, repetia para mim mesmo”

Marcel Proust (O caminho de Guermantes)

Há uma eloqüência profética, deslocada, incognoscível, e por que não, patética na rua. Arena (im) própria dos desejos, de seres que se aglutinam, se dispersam, se deslocam e se enunciam, este dispositivo geográfico e arquitetônico do homem moderno é o transtorno bipolar, por excelência, dos discursos políticos e apolíticos. O desfile evidente dos agitares dos corpos nos rituais de passagens e mudanças do dia para a noite, do galo que canta, ao ardente ponteiro embriagado pelo sol, é a vitrine não estática que sonhamos do lado privado da vida social. Plano de liberdade para alguns. Basta pensarmos no perigo e na ameaça que as ruas provocam ao despejar bandeiras e gestos de atitudes em passeatas, manifestações, atos políticos e marchas. O homem, no início da Primavera Árabe e a autoimolação em uma rua na Tunísia, reivindicava o quê, se não o regresso à utilização deste espaço como público? “Meu primo falou, Se você não me olhar, eu vou me queimar,” disse Horchane, primo do tunisiano Mohamed Bouazizi, após humilhação de uma funcionária pública em um espaço privado. Do outro lado, como em uma espécie de pêndulo, para os “dissidentes das antiliberdades”: uma dinamite prestes a explodir.

A culpa é de Dionísio, dirão! Sábio, despedaçou no teatro imagético, não dialético e profano, as vísceras deste espaço. Sátiros, centauros, ninfas e mênades embebiam-se de vinho dançando e cantando em louvor ao deus pela cidade, pelos montes e pelos campos. Do culto/festa nevrálgico, a poesia da imagem-teatro. Este estado que Nietzsche em seus textos de juventude definiu como “vida alegre no desprezo da vida! Triunfo da Vontade em sua negação!”. É da rua para o teatro, que surgem os pilares, uma ética e uma estética da existência para o grego, ou a invenção da Democracia. O grito de alerta “libertem Dionísio” não foi ouvido pelo tempo. Na Idade Clássica, anterior ao século XVIII, os injustos, penitentes e prisioneiros que ameaçavam a cabeça do rei (do Estado) eram açoitados com as mãos em clemências aos céus. Mulheres-feiticeiras e sábias-guerreiras sentiam suas peles queimarem na necessidade de olhares que condenavam. De herdeiros do horror das vistas nuas às criaturas-herdeiras dos novos discursos. Foi ali, na rua, que a cabeça de Marie Antoniette criou o homem. Fez de sua imagem uma anti-semelhança. Não mais o Estado de Polícia, mas o Estado de Direito. Eis que o Carnaval, aqui nos trópicos, se estabelece nas ruas do Rio de Janeiro, primeiro pela interdição, depois pela liberação. A França presencia atônita o nascimento de uma era. Uma era da nova rua, marcada pelas individualidades, pelas ditas liberdades, pelo progresso, pelas máquinas que colorem de cinza-opaco-tosse o chão deste espaço febril. As flores nasceram na calçada quente/fria anunciando que o homem moderno ocupava dois espaços distintos: o privado e o público.

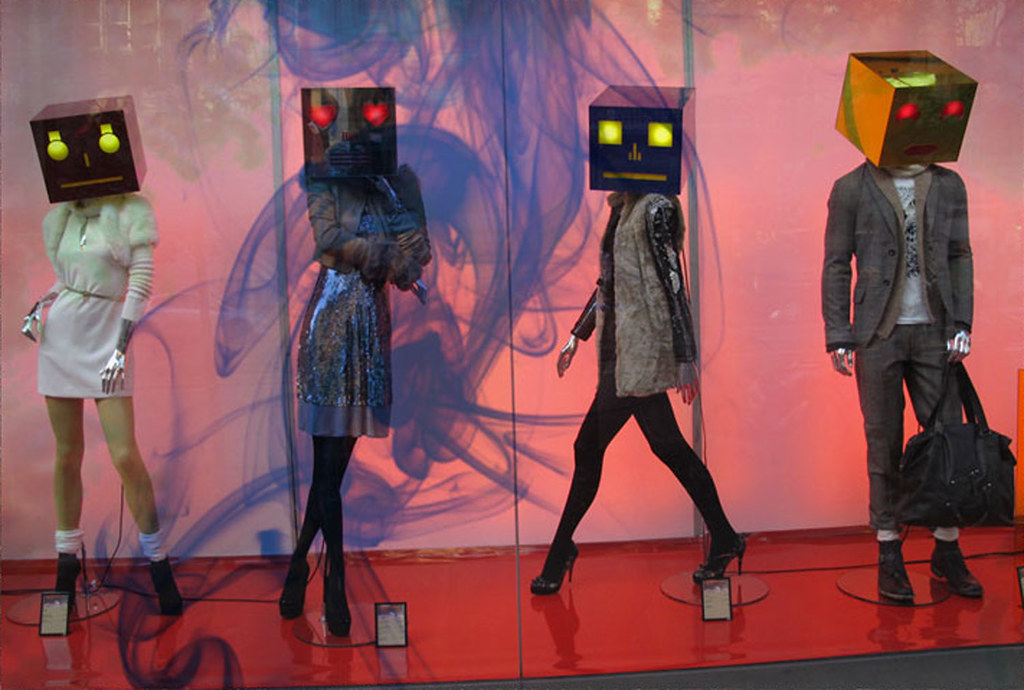

A estranheza se estabelece quando pensamos na rua como espaço de comunicação, de comunidade e de agrupamento da tribo. Basta que olhemos para as vitrines estáticas de New York, da vertigem causada pelos prédios suntuosos de Wall Street, das logomarcas néons pulsantes e desejáveis (detestáveis?) das marcas, dos faróis que equilibram a misancene da paranóia, remetendo-nos ao jogo de luzes de um espetáculo, um show, uma paródia da Indústria Cultural. Os manequins móveis são vigiados pelos olhares das câmeras de controle. A tecnologia virtual, o jogo não-dialético da imprensa, da política e das novas relações de poder aparentam derrubar a fronteira limitada entre o público e o privado. Mas eis que o inesperado acontece: colado ao nosso corpo, à nossa pele, à nossa respiração. Não percebemos o Outro pelo Outro, mas o Outro pelo olhar atônito, curioso, inquisitivo, desconfiado e indiferente do Mesmo. O olhar mira e vê o aspecto formal da roupa. Os transeuntes agitam-se – não extasiados pelo vinho de Dionísio, mas pela toxicidade do tempo, seja na calçada do tempo-delírio da Cidade, ou na calçada do tempo-memória do campo – mas em perceber que a única ligação possível, quando a fala não é realizada é a imagem do traje. Estabelece-se então, o perigo. Não o perigo anterior da rua dinamitada pelo poder, mas o poder trajando o luto ambíguo que mostra/destoa a fronteira entre a roupa e o enigma do ser.

Daí essa desconfiança de que a moda seja homogênea, massificada, antiplural. Que vivemos no signo constante da Escola de Frankfurt e sua Indústria Cultural. Eis que o sintoma da inocência se corrompe. Os produtos e artigos de luxo expostos nas vitrines não são homogêneos, mas heterogêneos – que sociedade de consumo deseja um pensamento uniforme? – mas as identidades discursivas criadas, a partir das imagens distorcidas que a Ciência do Sonho (TV, Rádio, Cinema, Fotografia, Publicidade) fazem desta multidão que são as massas. A nós, esta ilusão de que falta para esta substância corpórea uma pluralidade, de que as cores, os gestos, as fantasias são reconhecíveis. Não nos enganemos. Ao contrário do que afirmam, um olhar visto na rua é sempre antiefêmero, seja pela lembrança/saudade, seja pelo desejo em encontrá-lo único e não substituí-lo. É sempre plausível da poética do Dionísio que está adormecido pelas horas.

A rua não tem tempo. Enquanto os seres envelhecem os corpos na privação que exercem no privado, rejuvenescem nas calçadas os olhares pela poética do desconhecido. Talvez seja este o segredo da rua. Oculta ou não, pisemos com cuidado, não com medo do caótico que se anuncia em forma de coerção – que no fundo está no pisar e não nas placas de indicações das ruas – mas em não deixar realizar o espetáculo inverossímil e dionisíaco, por isto não aceito em nosso tempo, dos anônimos.

Brunno Almeida Maia

Fotos: Luigi Passante © BRRUN.com