Moteur… Action!

Há duas linhas racionalizadas e bastante claras dentro de ‘Holy Motors’ que enfatizam a sua proeminência cinematográfica. Mais do que mera apropriação e uso da metalinguagem (que em tese há explicitamente pouco, salvo seu prólogo especificamente), essas linhas de pensamento revelam em si a natureza do cinema: umas é seu registro maquinal enquanto ferramenta técnica e a outra é o corpo interno e externo, atrás e principalmente à frente desta máquina que o manipula e é manipulado por ela. De um lado o cinematógrafo (à maneira de Bresson) na apresentação do filme e principalmente do registro, seguido da exibição e transformação do(s) sujeito(s) para enfim chegarmos à máquina como um corpo, um fala, uma representação além câmera.

Sendo um cineasta maneirista e consciente da história do cinema, Leos Carax, como bem apontou há algumas décadas Alain Bergala no dossiê ‘Le cinéma à l’heure du maniérisme’ dentro das Cahiers du Cinéma, ele compreende bem a falência da modernidade desta arte desde os anos 50 até o final dos 70 pelo menos. No artigo de Bergala intitulado ‘D’une certaine manière’ alguns filmes são pensados e analisados a partir da lógica desta sensibilidade de uma abençoada mise em scène que vinha a superar a forma clássica narrativa, incumbidos a uma nova estrutura principalmente estética de formatar suas imagens.

Eram filmes que se percebiam tardios perante a efervescência do dispositivo e de suas significações de sentido, carregados pelo peso deste ‘tarde demais’. O resultado desses filmes (no caso exemplificados pelas produções recentes, naquela época, de Wim Wenders, Jim Jarmusch, Lars Von Trier, Philippe Garrel e claro, o próprio Carax) era justamente a tendência a exploração da forma, da maneira de contar e moldar, da rigidez às suavidades, contemplando sobrecargas e esvaziamentos, tensões, hipérboles, distorções, vertigens, imobilidades, desdramatizações, num fazer rebuscado pelo formalismo do discurso narrativo e visual. A deliberada sofisticação intelectual e imagética a partir da complexidade da linguagem forçada, misturada e alongada ao êxtase da própria da própria mensagem, do próprio meio.

É importante notar que o maneirismo apontado por Bergala não se encerra em tais filmes ou em determinado momento histórico, podendo ser notado em diversos outros filmes e filmografias anteriores a essas da metade dos anos oitenta (Welles, Eisenstein, Ophüs) e posteriores (no caso, por exemplo, do plano tableau em Kiarostami, no próprio Von Trier, os últimos de Bressane). O que os liga e religa constantemente é essa consciência de uma falência do cinema e a exegese profunda do dogma cinematográfico voltada a si mesma, suprimindo ou alongando suas maiores e menores idades, da estrutura total do filme a profusão de uma concentração no plano. Assim, o maneirismo situa a auto-reflexão cinematográfica interrogando seu próprio destino ou sua própria defasagem. ‘Holy Motors’ é um dos sintomas contemporâneos mais fortes de que ainda estamos na infância do cinema ou que pelo menos, antes de morrer ele consiga olhar para questões mais resolvidas lá de trás.

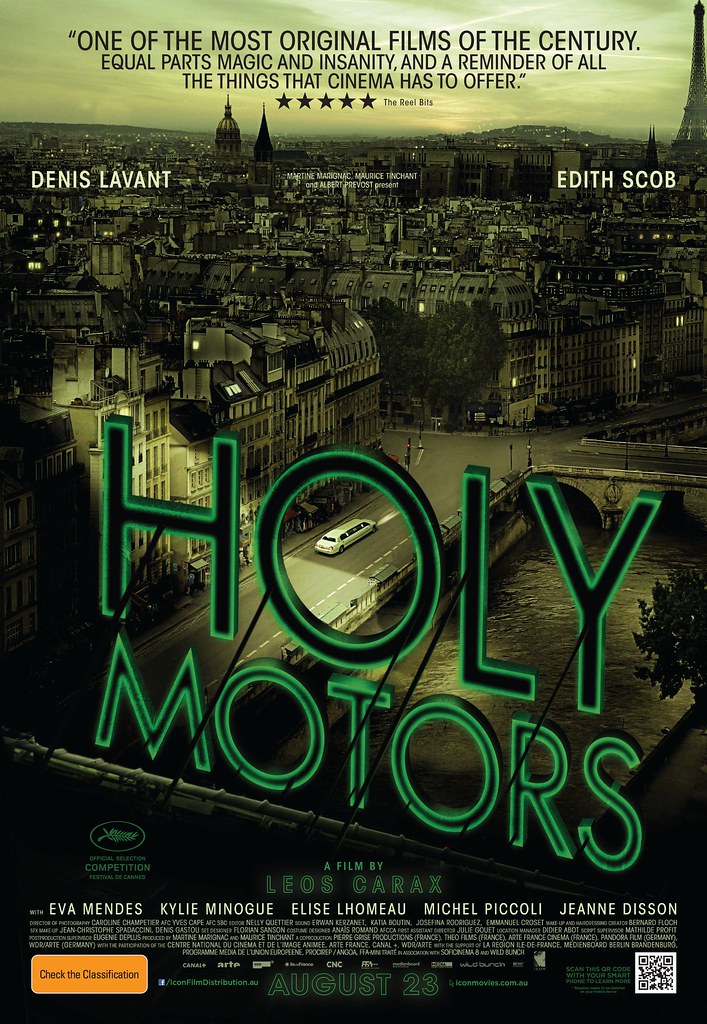

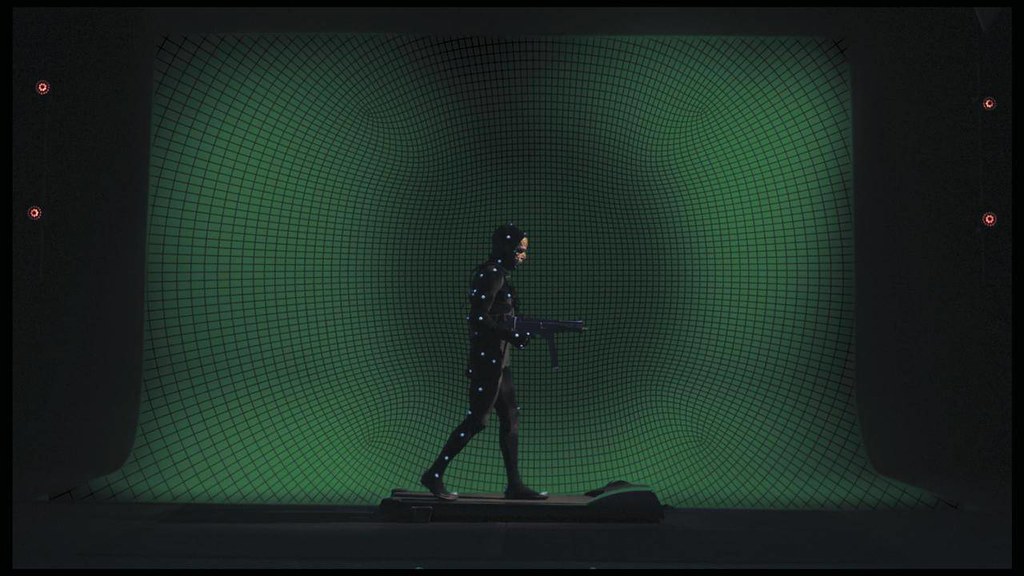

Olhar. ‘Holy Motors’ existe somente pelo olhar, causa e conseqüência de sua existência. Se Carax é um cineasta é porque forçosamente antes de o ser ele era um espectador. Talvez por isso seu filme esteja próximo do cinema ainda que distante de uma metalinguagem doente e obcecada (ainda) pela sua própria natureza criativa (mais do que criadora). Para isso o prólogo é um tanto sintomático ao mostrar que apesar do conhecimento histórico do cinema, ele surgiu por outras vias. O interesse pela ‘beleza do gesto’, como o personagem de Denis Lavant irá comentar a Michel Piccoli (‘o’ ator) é a afirmação deste primeiro cinema. A criação de uma imagem pautada no corpo (que posteriormente desencadearia o personagem e em última e principal instância como o filme bem quer mostrar, o ator). É por causa disso que ao invés de Lumière ou Méliès, Carax comece seu filme evocando Muybridge e Marey.

O que importa aqui não é a verdade do registro ou a construção fantasiosa por ela mesma, mas a apropriação de diferentes movimentos e corpos. O gesto buscado que corre o risco de não ser visto ou pior, de não se ver. Após os primeiros segundos de referencia (e reverencia) nos créditos iniciais chegamos ao curioso plano do título do filme. Dentro de uma sala de cinema espectadores assistem a um filme, porém não assistem ao filme. A ironia da posição da câmera sugere o jogo duplo do olhar, estamos na fronteira do visível, no lugar da ação. Mais interessante ainda seria se Carax optasse por colocar o título ao contrário, de maneira espelhada, indicando que a tela que nós vemos é realmente a tela vista por eles caso estivessem de olhos abertos. Há o filme, mas não há quem o veja. ‘Holy Motors’ busca maneiras de ser visto.

Para que isso possa acontecer a atitude é sair da caixa preta, desempenhar outros papeis. A saída, longe do néon vermelho (ou verde), é a literalmente a chave para um novo mundo, imbricado em si mesmo. Assim o prólogo termina com o próprio Carax acordando um tanto abruptamente e tateando um papel de parede repleto de árvores e galhos. Em segundos a câmera transforma o quarto em floresta. Em ‘O Signo do Caos’, de Rogério Sganzerla ouvimos que ‘é preciso tirar o cinema do quarto de brinquedos’. Pois Carax precisa sair para poder brincar de fato. Como uma Alice em direção ao País das Maravilhas, o diretor sai do quarto, entra no cinema e nós entramos no filme.

Se há sobrevivência nesta imersão ou fuga (nunca saberemos a diferença) ela virá a partir de transformações e apagamentos. Para Bazin, a história do cinema teria como horizonte justamente o desaparecimento do próprio cinema, o objeto de uma recusa incessante de que a imagem não é a realidade e, portanto, a cada mutação técnica a transparência ou ironicamente a opacidade aumentaria cada vez mais levando o cinematógrafo a uma confusão deliberada de sua natureza.

Who were we when we were, who we were back then

A destreza, graça e melancolia do filme residem nesta fabricação incessante de novas realidades numa espécie de busca desordenada por novos materiais e novos olhares. Se o que está disponível e existe já não mais sugere o novo, o possível encarna a variedade, a ilusão e a possibilidade da criação de um outro. Nisso ‘Holy Motors’ é além de um filme da máquina de fabulação do cinema, um filme sobre a máquina fabuladora do ator. Um ‘filme de ator’ de Denis Lavant orquestrado pelo cineasta-espectador Leos Carax. Neste filme o ator faz o mesmo que seu personagem, juntos eles desempenham diversos papeis.

Assim Lavant é Monsieur Oscar, um banqueiro bem sucedido, mendigo, sujeito do equipamento de captura de movimento, um pai de família, o Monsieur Merde, um acordeonista, um assassino, a morte, um moribundo, um homem da casa. Durante sua jornada dentro de uma limusine operada por Céline, uma espécie de amiga, empregada e futuramente figura intrigante e literalmente mascarada como tudo o que se atuou até agora, eles deambulam motoramente por diversos cenários realizando internas e externas, diurnas e noturnas numa narrativa que poderia servir bem ao próprio Lavant enquanto ator dentro de um filme de Leos Carax. Se a mistura ocorre é por brincadeira e deliberação de sentido.

Se há câmera, há atores, ponto. O jogo de Carax não distingue ficção e documentário, suas realidades são sempre idênticas a partir de suas diferenciações. Na rua com figurantes ou locais comuns, turistas, contratados (nunca saberemos) ou no Père Lachaise com Eva Mendes e uma artificial construção de moda a fabricação é sempre a mesma: há câmera. A ironia vem dentro do próprio filme mais uma vez no diálogo entre Oscar e o personagem de Piccoli no qual além do olhar e do gesto fala-se sobre a câmera. O ‘No hay banda! It’s all a tape. Il n’est pas de orquestra. It is… an illusion!’ de Lynch torna-se melancolicamente o ‘não há câmera.’. Por extensão podemos voltar ao início do filme ‘não há espectadores’ ou se preferirmos ao seu final ‘só há máquinas’.

Em uma entrevista concedida aos Cahiers nº 194 em outubro de 1967, Godard fala a respeito de teatro e cinema. Em determinado momento o entrevistador fala sobre, segundo ele, ‘um dos grandes tabus do público, a mistura de gêneros’. Godard responde sobre uma vontade (não realizada) sobre ‘fazer um filme didático sobre o teatro a propósito de ‘Pour Lucrée’. Veremos a moça que faz o papel de Lucrée desvendo de um táxi para ir ao ensaio, ou então, por exemplo, para uma leitura do texto. Depois avançaremos com a peça mostrando gradativamente uma leitura, um ensaio ou mesmo uma cena verdadeira. E, em certos momentos teremos a crítica da peça. Algumas cenas serão interpretadas várias vezes, por causa dos atores ou da direção, e isso poderá ser feito por atores diferentes que se revezariam no papel: Moreau, Bardot, Karina, etc. e o diretor, com sua companhia, passará em revista as sete ou oito grandes teorias do teatro, de Aristóteles às três unidades, do prafécio de ‘Cromwell’ à ‘La naissance de la tragédie’ até Brecht e Stanislavski, mas continuando sempre, avançando com a peça. No final teremos a morte daquela que vimos chegar já que Lucrecia morre. Será o último plano; estaremos então, em plena ficção. ’.

A passagem de Godard é ilustrativa, pois nos remete a este processo incessante da troca e reconstrução do discurso por meio de um ator e personagem. As bifurcações das possíveis fantasias, gestuais e maneiras de falar e pensar que atingem a um só tempo a imagem e a narrativa. Instaurada a recorrência da mudança, ao espectador resta assistir e assumir a postura desse recomeço onde nada é confiável ou empático, já que tudo é passível de falsidade. A diversão proposta por Carax é em última instância feliz e infeliz. Se estamos brincando é porque existe algo sério demais por trás mascarado por tamanha diversão, sintoma do cinema, arte do escapismo e da ilusão, caixa preta dos sonhos, lanterna mágica. ‘”Você é como o cinema!” eis o que ela descobriu! “Você é triste e depois você é alegre…!” eis o efeito de minha pantomima. Não era lisonjeiro. Ela estava certa agora, eu era como o cinema! Como o cinema ou nada!”’.

Assim não há personagem que possa sobreviver a história e as Histórias do Cinema, nada garante sua imortalidade a não ser em sua memória. Se ninguém vê, nada existe. Se nada existe, nada é verdadeiro. Silogismos a parte Oscar não existe ou só faz parte de uma realidade enquanto inexistência única, passando a atuar em diversas realidades para que assim finalmente consiga de fato existir. O ‘eu é outro’ de Rimbaud encontra aqui um formidável paralelo, vagando juntamente com o William Wilson de Poe e as potências do falso que Deleuze tanto comentou a respeito de alguns filmes de Welles e Robbe-Grillet.

A sobra de aparências, a sucessão de atuações e performances (Michel Piccoli maquiado, Kylie Minogue com peruca e duplamente atriz, Edith Scob mascarada). Ainda Deleuze a propósito das potências do falso, a ‘noção de uma dupla transformação: o centro deixava de ser sensório-motor, e, por um lado, tornava-se ótico, determinando um novo regime da descrição; por outro, ao mesmo tempo, tornava-se luminoso, determinando uma nova progressão da narração. A descritiva ou projetiva, e a narrativa ou tenebrosa…’. Uma irredutível multiplicidade em que personagens se tornam formas, carros se tornam vozes e tudo vale apenas como transformação de uns nos outros.

O artista ao fim é o maior dos falsários (e por isso é tão verdadeiro), a potência última do falso, pois quer a metamorfose em vez da tomada da forma. Leos Carax supera o maneirismo ao qual fez parte para tentar um novo olhar. Identidade da personagem vista e que vê, identidade do cineasta-câmera que vê a personagem e o que a personagem vê. Espectadores, abram os olhos.

MATHEUS MARCO

Fotos: Divulgação